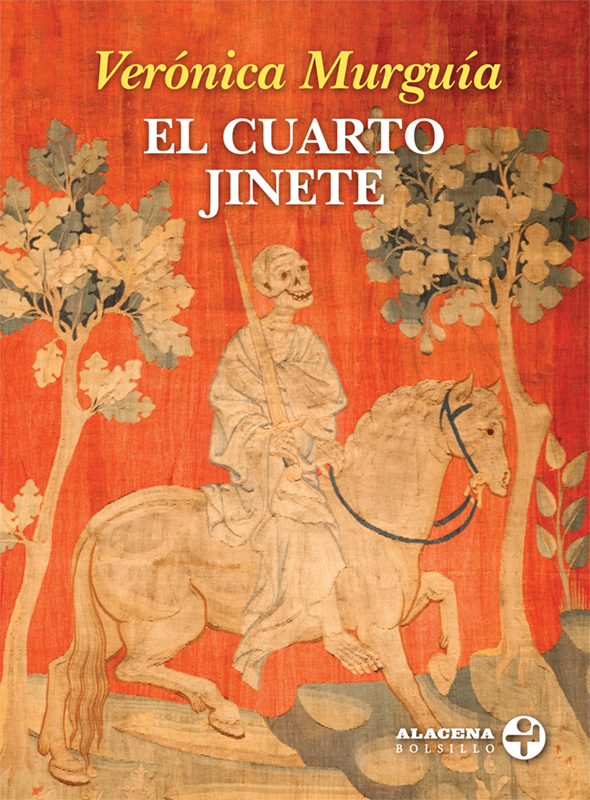

Nota de Alberto: Este artículo lo escribí en marzo de este año, para una columna que tengo en la revista Armas y Letras, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El número correspondiente de la revista ya circula, pero por aquí mi artículo llegará a otros lectores, y la novela que comento en el texto lo merece. Se trata de El cuarto jinete de Verónica Murguía, publicada por la editorial ERA.

Como les decíamos en otra ocasión, vamos a aprovechar este espacio para ir publicando artículos como este, tanto míos como de Raquel, y en especial aquellos que ya se han quedado medio perdidos en la red (o fuera de ella) tras su primera aparición.

La escritora mexicana Verónica Murguía (México, 1960) ha tenido una carrera inusual en la literatura mexicana. Al parejo de una larga lista de títulos de literatura infantil y juvenil, sus libros “para adultos” se han dedicado casi invariablemente a recrear una parte específica del pasado: la edad media europea y del cercano oriente. Largos periodos de investigación y lecturas, que forman la base de los cuentos de El Ángel de Nicolás (2003) y las novelas Auliya (1997) y El fuego verde (1999), son evidencia de este interés desde hace casi 30 años, junto con textos publicados en separatas o libros ilustrados. A ellos se unió, en 2021, El cuarto jinete: una novela comenzada durante la segunda Guerra del Golfo, a principios de este siglo, y terminada durante el periodo de encierro pandémico de 2020.

El cuarto jinete está ambientada en un periodo preciso e históricamente bien documentado: el año de 1348, durante el primer brote de la Peste Negra en Europa, la peor epidemia que ha sufrido aquel continente, y que no desapareció del todo durante los siguientes cuatro siglos. Las culturas de la época estaban (nos parecería ahora) inimaginablemente mal preparadas para lidiar con cualquier contagio masivo, ignorantes de normas de higiene que hoy se tienen por obvias y de la verdadera naturaleza de las enfermedades infecciosas. Para agravar aún más la situación, la elevadísima mortandad provocó un colapso social en el que la desesperación y el miedo llevaron al alza de prejuicios, supersticiones y crímenes de odio.

A la hora de que encontramos estos sucesos en el libro –el auge espantoso de la ignorancia y del temor–, El cuarto jinete empieza a revelar que no es únicamente una novela histórica, sino también una ficción especulativa de un tipo sumamente infrecuente: una narración retrocesiva que proyecta nuestro presente en una época ya transcurrida, cuyos hechos no son desconocidos y están relativamente a nuestro alcance. Un modelo de lo que aún podría pasar en lo que ya pasó.

Cuando escribo esta nota, a principios de 2023, todavía hay pocas novelas que se refieran directamente a la pandemia de la COVID-19 en la que el mundo vive desde 2020. No importa que miles de millones de personas hayan etiquetado ya el presente como un tiempo “post-pandémico”: los contagios siguen ocurriendo y afectando la economía y las sociedades de todas partes. Al mismo tiempo, la narrativa literaria sigue reticente a representar esta realidad y en especial los tiempos más tensos y angustiosos de 2020 y 2021. Creo que, en un primer momento, la impresión de que la emergencia “pasaría pronto” hizo temer a muchos que textos de ficción con cubrebocas, personas encerradas y ansiosas y torrentes de información contradictoria serían prematuros o quedarían rápidamente envejecidos. Actualmente, en cambio, da la impresión de que, salvo excepciones (un ejemplo reciente: la novela La sombra de los planetas de Gabriel Rodríguez Liceaga), estamos cerrando filas alrededor de la idea de que “ya pasó todo”: sin comprender por entero la gravedad o las consecuencias de lo que aún sigue ocurriendo, procedemos a considerarlo una aberración, un acontecimiento remoto, intolerable, que sólo merece el olvido.

No sería la primera gran convulsión humana que es eludida, pobremente documentada y, por lo tanto, incomprendida incluso por quienes la vivieron. Pocas personas aprenden hoy de la gran epidemia de gripe de 1918, por ejemplo, que tuvo menos víctimas que la iniciada en 2020.

Mientras este agujero de nuestra memoria colectiva se cierra, o no, libros como El cuarto jinete se encargan de la misma tarea proponiéndonos un ejercicio diferente. Quienes vivimos ahora, en los años de la aparición de la novela, estuvimos aquí también para los primeros reportes contradictorios desde China, las alertas no escuchadas, las declaraciones de emergencia y lo demás que ya sabemos, incluso si nos empeñamos en fingir lo contrario. Si nos cuesta demasiado enfrentar nuestro tiempo, podemos entender las analogías hechas entre dos tiempos diferentes. Podemos entender nuestro miedo en el miedo de un personaje de ficción o una figura histórica. Podemos observar la descomposición social de un tiempo y atender a sus semejanzas con la de otro. Hacer esto no es más complicado que otras muchas tareas por las que la lectura de una ficción puede proyectarse en nuestra propia vida: para eso, entre otras cosas, “sirve” la prosa narrativa. El que no ocurra con frecuencia se debe en parte a nuestros hábitos al leer y escribir novelas históricas, en las que tendemos a ver hechos consumados, fijos en el tiempo aunque no lo hayan estado para quienes los vivieron. Pensamos en hacer preguntas al pasado, pero no en recibir respuestas.

Este libro de Verónica Murguía tiene una respuesta a los predicamentos de nuestro tiempo pandémico.

El cuarto jinete es una narración coral, con voces alternadas en un homenaje explícito, ha dicho su autora, a La cruzada de los niños de Marcel Schwob, uno de los grandes libros de su propia tradición. Sus personajes y narradores son dos médicos, de orígenes diferentes, que intentan en vano ayudar a quienes tienen cerca; una mujer cicatricera, que es perseguida porque sus conocimientos de medicina natural son considerados brujería; el líder de un grupo de flagelantes, enloquecido por el pensamiento mágico; niños y niñas, hombres y mujeres, reunidos en y alrededor de la ciudad de París, padeciendo una catástrofe tan extraña y absoluta, tan sin precedentes en su experiencia, que no les queda sino intentar ponerle nombres que no le quedan, explicarla mediante mitos y fórmulas que en realidad tienen poco sentido, pero son las únicas a su disposición.

Desde el siglo XXI podemos observar a estos seres sufrientes, crueles a veces, siempre llenos de miedo, arrebatados no por una sola locura colectiva (otra simplificación) sino por un torrente de locuras, es decir, de construcciones de la mente humana que intentan decir lo indecible, ayudarles a soportar lo insoportable, sin éxito. Con más que un poco de postureo –de santurronería hipócrita–, suele decirse que tal o cual acontecimiento de actualidad señala los “límites del lenguaje”, porque la literatura es incapaz de describirlo y aprehender su horror o sus implicaciones. Pero la verdad es que esos límites están todo el tiempo cerca de nosotros y se han revelado, invariablemente, en momentos de gran aflicción. Así lo vemos en los arrebatos de los personajes de Verónica Murguía, que constantemente necesitan retirarse de observar el avance de la Peste, retroceder hacia su interior y pensar en cualquier otra cosa, para mantenerse con vida. ¿No hemos estado haciendo lo mismo durante buena parte de los últimos años? ¿No lo hicieron también las víctimas de incontables guerras y desastres?

Según Verónica Murguía, el impulso que la llevó a comenzar el proyecto de El cuarto jinete fue la segunda Guerra del Golfo, a principios de este siglo. La brutalidad y las mentiras sancionadas por la administración de George W. Bush y sus aliados le recordaron el siglo XIV, en el que la verdad acerca de la Peste no sólo parecía inalcanzable, sino que era constantemente estorbada por mentiras deliberadas y discursos de odio. El fanatismo de una época, explotado cínicamente para obtener beneficios económicos y políticos, abrazado por ignorancia y desesperación, reflejaba el de otra.

Sin embargo, además de que el libro requirió un largo tiempo de escritura, y pasó en ese lapso de una época a otra distinta de la geopolítica internacional, lo que toma del pasado para ofrecer a nuestro presente no es sólo una advertencia contra la desinformación. Podemos reírnos de los fanáticos de entonces, que evitaban bañarse “para honrar a Dios”, haciendo todavía peor la crisis sanitaria; podemos apreciar mejor la impotencia de muchos de nosotros ante los fanáticos antivacunas de ahora, cuya locura puede tener una explicación y un origen en angustias y sufrimientos reales, pero además de agravar enormemente las condiciones del mundo entero se liga con otros extremismos y, con ellos, nos está llevando a un retroceso de los derechos humanos y las libertades esenciales por todas partes.

No: la lección que ofrece El cuarto jinete, la alternativa que aún no tomamos ante el cataclismo de ahora, es otra, aparentemente muy simple: la compasión.

El diccionario define compasión como “Sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien”. No es tan difícil de provocar como podría parecer, pero es que nuestra época no lo acepta de buen grado. Los tiempos de incertidumbre nunca son hospitalarios para el acercamiento entre los seres humanos, y menos uno en el que las formas de relación social favorecen la competencia y las interacciones agresivas. Y, sin embargo, como entrevé Marie la cicatricera –el personaje más entrañable de la novela, una mujer que se empeña en ayudar a otros y en encontrar la belleza a su alrededor a pesar de tenerlo todo en contra–, lo que puede salvarla, y si no a ella al mundo que la rodea, es la conciencia de los otros. Los demás: aquellos que también padecen a su alrededor, encerrados en su miedo y sus visiones incompletas de lo real.

Salir de ellas, acercarnos al mero contacto cercano con alguien: acompañar para sobrevivir. El cuarto jinete lo recuerda, como tiene que hacerse constantemente en cada lengua y cada siglo, y además (anoto) lo hace con un trabajo extraordinario del idioma, un estilo que parece atemporal y comunica las distancias y las proximidades que todos los seres humanos podemos experimentar.